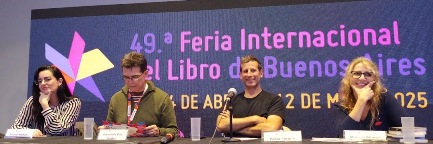

49 Feria Internacional del libro de Buenos Aires 2025

Diálogo de Escritoras y Escritores de Latinoamérica. Mesa VI. Escribir o reescribir la historia. Acontecimientos y personajes del pasado puestos bajo una nueva luz que los resignifica.

Participan: Alejandra Jaramillo (Col), Gabriela Cabezón Cámara (Arg), Diego Zúñiga (Chi), Andrés Neuman (Arg)

Presenta: Diego Erlan

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Alfonsina Storni

Pabellón: Pabellón Blanco

49 Feria Internacional del libro de Buenos Aires 2025

Diálogo de Escritoras y Escritores de Latinoamérica. Mesa V. El timón del relato. A pesar de que sin protagonista no hay trama, la sucesión de peripecias puede eclipsar la potencia de una voz, y viceversa. ¿Dónde recae el foco narrativo?

Participan: Cynthia Rismky (Chi), Adriana Riva (Arg), Claudio Invernizzi (Uru)

Presenta: Natalia Ginzburg

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Alfonsina Storni

Pabellón: Pabellón Blanco. 19 h.

49 Feria Internacional del libro 2025

Diálogo de Escritoras y Escritores de Latinoamérica. Mesa IV. El futuro ya llegó. Cuando todo parece colapsar y las certezas tambalean, la pregunta es cómo seguir siendo humanos en escenarios distópicos.

Participan: Edmundo Paz Soldán (Bol), Selene Hékate (Uru), Pablo Plotkin (Arg)

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Alfonsina Storni

Pabellón: Pabellón Blanco. 17:30 h.

49 Feria Internacional del libro de Buenos Aires 2025.

Diálogo de Escritoras y Escritores de Latinoamérica. Mesa

III. Hacia la búsqueda de la identidad. Nacionalidad, género, historia suelen ser variables que definen los modos de decir lo propio.

Participan: Diego Recoba (Uru), Marcial Gala (Cuba), Uri Bleier (Mex)

Presenta: Gabriela Saidón

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Alfonsina Storni

Pabellón: Pabellón Blanco

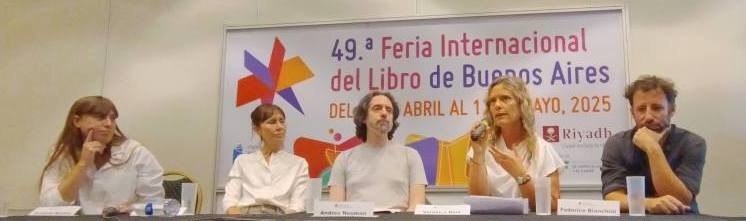

49 Feria internacional del libro de Buenos Aires 2025

Diálogo de Escritoras y Escritores de Argentina. Cierre. La pasión de una vida: el retorno de las biografías literarias.

Participan: Andrés Neuman, Esther Cross, Fernanda Nicolini, Federico Bianchini

Presenta: Verónica Boix

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Domingo Faustino Sarmiento

Pabellón: Pabellón Blanco

49 Feria Internacional del libro de Buenos Aires 2025

Diálogo de Escritoras y Escritores de Latinoamérica. Mesa I. Cómo construir subjetividades. En algunos casos la propia vida se convierte en un insumo literario. En otros, el desafío es tratar de pensar, sentir y actuar como si se fuera otro.

Participa: Eduardo Halfon (Gua) y Martín Kohan (Arg)

Presenta: Maxi Legnani

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Julio Cortázar

Pabellón: Pabellón Amarillo. 17:30

Diálogo de Escritoras y Escritores de Argentina. Mesa IV. El auge del policial: vigencia y razones de la expansión de un género.

Participan: Jorge Consiglio, María Inés Krimer, Horacio Convertini, Reynaldo Sietecase

Presenta: Patricia Kolesnicov

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Domingo Faustino Sarmiento

Pabellón: Pabellón Blanco. 20:30 h

Diálogo de Escritoras y Escritores de Argentina. Mesa III. Narrativas del yo: la escritura como herramienta para la exploración personal.

Participan: Alejandra Kamiya, Magalí Etchebarne, Marina Mariasch

Presenta: Eugenia Zicavo

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Domingo Faustino Sarmiento

Pabellón: Pabellón Blanco. 19 h.

Diálogo de Escritoras y Escritores de Argentina. Mesa II. Literatura del conurbano: voces de la periferia, identidad, diversidad y representación.

Participan: Juan Diego Incardona, Leticia Rivas, Claudio Zeiger

Presenta: Walter Lezcano

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Domingo Faustino Sarmiento

Pabellón: Pabellón Blanco

Llevo días escuchando dos palabras como si fueran un mantra que define a la IA, conceptualmente distorsionados y desemboca en conclusiones equívocas.

Las palabras: algoritmo y probabilidad.

Algunos datos técnicos no vienen mal para acercar la comprensión sobre qué es la IA.

Imaginen tener una agenda, que tiene solapas con el alfabeto (se ven en librerías de papel), hay una búsqueda con ese criterio alfabético. Ahora, dentro de cada letra, otra agenda, de nuevo con la organización alfabética, y dentro de esta otra, y así. Para una búsqueda dentro de esta organización, igualmente con el criterio de orden alfabético (espero estén advirtiendo la dificultad de recorridos), siempre empezando desde la A y abriéndose camino en las diferentes agendas, unas dentro de otras; un árbol de datos. Esto es un algoritmo que con la velocidad actual de los chips no parece complicado. Sumemos la predicción: la probabilidad que habiendo entrado con una letra, la próxima sea alguna determinada. Por ejemplo, entro con una consonante, hay más probabilidad que la próxima sea una vocal. Con ello empiezo una búsqueda ahorrando entrar por consonantes y con eso reduje el “camino” a 5 vocales. Es un ejemplo algo burdo, pero ilustra las dos palabras: algoritmo y probabilidad. Los algoritmos de búsqueda están muy afinados a raíz de la tecnología blockchain de las Criptos.

49 Feria Internacional del libro de Buenos Aires 2025

Participa: Pedro Mairal

Presenta: Mauro Libertella

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Victoria Ocampo

Pabellón: Pabellón Blanco

Curso: "Agatha Christie y la felicidad de la lectura. ¿Por qué nos gusta leer novelas policiales?" (Clase 1 y 2)

Participa: Pablo De Santis

Presenta: Santiago Kalinowski

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Carlos Gorostiza

Pabellón: Pabellón Amarillo

Revista Metaliteratura

Revista Metaliteratura