La novela Los borradores de Macedonio (Una casi novela sin final) de Roberto Ferro parece esgrimir una poética de los restos. Allí el narrador será el encargado de ir en busca de esos retazos, más o menos visibles, más o menos velados, que fragmentariamente forman parte de un conjunto de elementos que nunca alcanzará una totalidad acabada. El narrador se constituye en perseguidor a la vez de fantasmas y de textos, dos elementos acaso equivalentes en términos de su carácter espectral.

La novela Los borradores de Macedonio (Una casi novela sin final) de Roberto Ferro parece esgrimir una poética de los restos. Allí el narrador será el encargado de ir en busca de esos retazos, más o menos visibles, más o menos velados, que fragmentariamente forman parte de un conjunto de elementos que nunca alcanzará una totalidad acabada. El narrador se constituye en perseguidor a la vez de fantasmas y de textos, dos elementos acaso equivalentes en términos de su carácter espectral.

En la novela, crítica y ficción no se encuentran escindidas, sino que se traman conformando una misma instancia, confluyendo en un mismo devenir. De ese modo el texto ficcionaliza una operación crítica en torno de la obra de Macedonio Fernández, acto que lleva a cabo la afirmación del escritor que por cierto aparece como cita en la novela: “Yo no doy personajes locos, doy lectura loca y precisamente con el fin de convencer por arte y no por verdad”.

La novela se estructura a partir de dos series que se van enlazando y sucediendo alternativamente. El narrador es un crítico investigador en una serie y una especie de lector-escucha de un relato en la otra. En esta última, a partir del diálogo que mantiene con su compañero de habitación en un hospital, un imitador que ha desarrollado su oficio en el Circo Sarrasani y en “El Chantecler”, iniciará la pesquisa alrededor de unos documentos asociados con la escritura de Macedonio Fernández.

Lo opaco, la bruma, la dificultad de la visibilidad son motivos que como resonadores recorren toda la novela y que van en la dirección, entre otros elementos, de una puesta en cuestión del realismo como poética, preocupación del propio Macedonio Fernández, pero que se presenta también en un autor como Onetti, al que se alude en la novela en más de una ocasión. Así es que no hay modo de acceder a una percepción del mundo a través de una visibilidad sin obstáculos. Este aspecto se pone de manifiesto en un motivo que se torna recurrente en la novela. La ventana, abertura por antonomasia a través de la cual se ve el mundo, siempre presenta dificultades para que se produzca la visión hacia el exterior. En todo momento se encontrará oscura, con vapor, con persianas o cortinados. Asimismo, a propósito del realismo, el reflejo se dispersa y pierde su unidad porque se produce a través de un “espejo hecho trizas”. Por otra parte, la mirada se presenta como una operación compleja, no inmediata sino mediada por dispositivos como mirillas, persianas, ventanas con cortinados. Además la visión queda asociada con la lectura o, en otros términos, leer es una de las formas de la mirada. Así, letra e imagen, escritura y fotografía conforman registros que se presentan permanentemente en cruce. La lectura se torna una búsqueda de lo que permanece olvidado, de lo que está oculto o velado. Leer es poder visualizar la figura que se entreteje en el tapiz, lo que se conforma como urdimbre detrás de una trama. Leer es entrever lo que se encuentra por debajo, pero no por eso se configurará como un sentido único a ser develado o descifrado, sino como un conjunto conformado por una multiplicidad de líneas de sentido.

En una postal, motivo con el que se insiste en la novela, confluyen fotografía y escritura, letra e imagen como modos de registro, como marcas de una ausencia y como huella presente y experiencia de un tiempo que fue, pero que ocurre en un presente de la vivencia del que lee y que ve, y a través del recuerdo en términos proustianos: “…a partir de la vivencia presente (…) recuperamos un momento intenso de algún pasado ya relegado al olvido…” Asimismo, como la misma novela lo menciona, la figura en el tapiz es algo a ser interpretado o visualizado y que se encuentra por debajo de la trama visible pero se establece a partir de un velamiento. Se compone como un devenir de sentidos incesantes e inacabados, como proceso y no como resultado, como los “borradores”, esa escritura que se define y redefine como un hacerse en construcción y hacia un porvenir. Ver y decir se presentan en el texto como dos verbos que vehiculizan el cruce permanente de esos dos registros: “Espío, fisgoneo, me propongo ver […] algo más de lo que dice” (p.224).

Por su parte, la memoria y el recuerdo en la novela no se traman sino a través de un relato que nunca reflejará lo vivido, sino que el recuerdo será “un compuesto heterogéneo” en el que “la evocación de las vivencias del pasado se sobreimprime y confunde con las representaciones vislumbradas en la lectura de novelas, con la intensidad con que se fijan las imágenes cinematográficas, o con la perseverancia de los sustratos oníricos latentes o manifiestos”. La memoria siempre cobra la forma de un relato, y por eso mismo es falsaria; forja los recuerdos sirviéndose de la ficción, o en todo caso, los recuerdos vividos siempre se unirán a otros materiales para configurarse en forma de relato.

Novela, al mismo tiempo autobiografía, por qué no ensayo o artículo crítico, Los borradores de Macedonio… explora sobre su propia condición en términos de género pero también elucubra a lo largo de toda su extensión sobre temas y elementos asociados con la teoría y la crítica.

El hallazgo del narrador en la ficción de unos documentos que registran la escritura de Macedonio contribuyen a dar cuenta de esa existencia y reaseguran el porvenir y la perpetuidad en tanto potenciales múltiples lecturas. Pensar la escritura de Macedonio como un borrador contribuye a pensarla en su carácter inacabado y promisorio, en atender a esa literatura como acervo de innumerables derivaciones, existentes y potenciales.

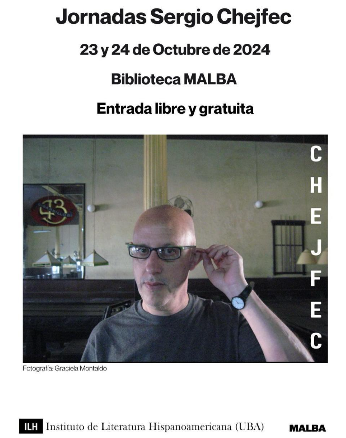

Denise Pascuzzo nació en Buenos Aires, el 4 de enero 1982. Licenciada en Letras por la UBA e integrante del Instituto de Literatura Hispanoamericana. Es investigadora de la Universidad de Buenos Aires, participa en el grupo “Literatura Latinoamericana y visualidad” y en proyectos dirigidos por Gustavo Lespada y Andrea Ostrov. Organiza junto a Silvana Lopez, jornadas de literatura sobre escritores argentinos, que se realizan en el MALBA desde el 2012.

Revista Metaliteratura

Revista Metaliteratura