Borges decía que, entre las cuatro historias o ciclos que el hombre reproduce inevitablemente y que definen los límites de toda variación narrativa, se hallan la busca y el regreso.

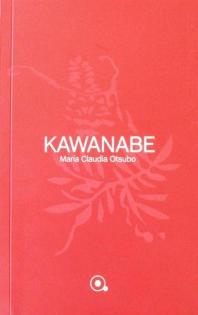

Ambas son antípodas de un mismo motivo: el emprendimiento de un viaje. El viaje como tópico literario es un antiquísimo motor de relatos, el cual ha llegado a adoptar múltiples formas y contenidos. María Claudia Otsubo no se contenta con hacer que Susan, protagonista de Kawanabe (Series O, 2012), inicie un simple itinerario, sino que la obliga a surcar los límites de su identidad y de su historia familiar.

La mujer adulta decide rendir cuentas con el pasado -que es suyo, pero sobre todo de su padre- y viaja a la Tierra del Sol Naciente, país con el cual está relacionado gracias al linaje paterno. Sin embargo, esa isla le es absolutamente ajena: su lengua, su geografía, su gente, sus espacios, sus tradiciones; todo apunta a un enorme desconocimiento cuyo único nexo personal son la sangre y el apellido. Empieza así un lento proceso de aprendizaje y redescubrimiento en el cual deberá recibir el apoyo de muchos amigos con los que se irá topando casi por imposición del destino o por una cordialidad milenaria. Susan es el árbol trasplantado que comienza a echar raíces una vez que se asienta en su nuevo ambiente y se aclimata a los vaivenes de su búsqueda.

La trama se divide en dos partes que confronta la clásica oposición ciudad/pueblo. Por un lado, la llegada a Tokio marca un recorrido turístico por una zona moderna y tecnologizada, en convivencia pacífica con los edificios y ritos que mantienen vigentes la historia nacional; por el otro, la estadía en Kawanabe denota la fuerza de las costumbres y el lentísimo transcurrir del tiempo, en donde nada cambia, ni el paisaje ni las personas, ya que el pasado se impone sobre la tiranía del presente. Susan es guiada en su camino por sucesivos individuos que sumarán sus conocimientos, obligaciones, asuntos pendientes y recuerdos a los de ella hasta descifrar su satori, mucho más distinto al que ella pensaba en un comienzo, encriptado en los kanji de una carta escrita por su padre años atrás. La solidaridad, la convivencia y la unión son competencias que se rescatan en esta novela, valores profundamente arraigados en la comunidad japonesa.

El punto de vista es un asunto crucial para la autora, quien ha sabido cambiar los focos de atención según lo exija la situación. La mirada personal y del otro es una preocupación constante para los personajes, pero estos no son ojos prejuiciosos ni juzgadores, sino pupilas que escrutan, curiosean, desconocen y quieren comprender, ayudar a integrarse a aquel ser que no halla su lugar de pertenencia en esa tierra antiquísima. La de Susan es la historia de millones de personas, descendientes de japoneses, que han llegado a la Argentina o a cualquier otro país rehuyendo de la guerra, en busca de un futuro mejor para sus hijos, lejos de los avatares y las vicisitudes adversas.

La identidad parece ser, para Otsubo, aquel contenedor de múltiples orígenes que se va reactualizando constantemente sin encontrar asidero jamás. Nunca alcanzamos a conocer por completo a las personas que más amamos, porque tampoco llegamos a conocernos a nosotros mismos, pareciera decir la autora, quien hace de Susan una hija de su padre y de las tierras que los vieron nacer a ambos. El sujeto se va armando, como un rompecabezas, a partir de las elecciones que hace; por lo demás, el mundo se encarga de corresponder a cada decisión que toma.

El hombre entra en comunión con el hombre y con la naturaleza, que se vuelve testigo de su propio florecer. Todo brota, de un modo natural, libre de conflicto, a pesar de los miedos y dudas personales. El lenguaje tampoco es un obstáculo, ya que los individuos encuentran otros medios para comunicarse: las lenguas francas y los lenguajes corporales cobrarán aquí un rol predominante. Voces que no pueden callarse, vacíos que exigen ser llenados, recuerdos que vuelven una y otra vez a la memoria como las flores de los cerezos en primavera; aquello que se guarda o se reprime acaba por salir a la luz porque exige una respuesta sincera, para devolver a las personas la calma y el rumbo correctos.

Novela de aprendizaje, relato de viaje, crónica moderna, María Claudia Otsubo se vale de múltiples matrices genéricas para narrar una historia en la que ella y todo un colectivo continúan siendo protagonistas.

Datos bibliográficos

Otsubo, María Claudia, Kawanabe. Buenos Aires: Series O, pp. 140.

(Argentina, 1991) Licenciado y Profesor Normal y Superior en Letras por la Universidad de Buenos Aires (FFyL-UBA). Adscripto a la cátedra de Problemas de Literatura Latinoamericana con el proyecto titulado “Ficciones especulativas: emergencia y contacto entre las poéticas de Macedonio Fernández y Jorge Luis Borges”. Es miembro activo de la Red Iberoamericana de Investigadores en Anime y Manga (RIIAM). Sus temas de investigación son la literatura argentina del siglo XX, por un lado, y los cruces entre canon literario universal y manga, por el otro. Ha publicado artículos en revistas como Puesta en Escena, Exlibris, BADEBEC y Orbis Tertius.

Revista Metaliteratura

Revista Metaliteratura