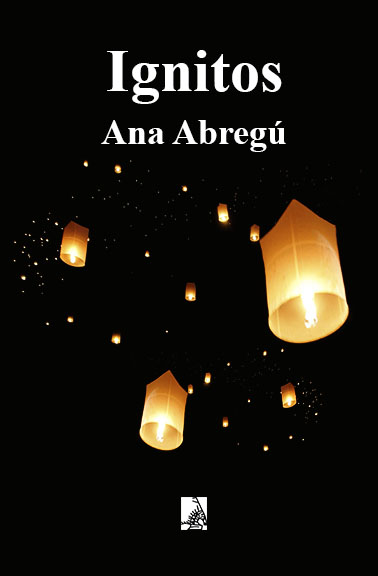

Ana Abregú, Ignitos. Buenos Aires: Metaliteratura, 2022.

[La última publicación de Ana Abregú es un acontecimiento imperdible. No se puede no asistir. Entre suspensiones del tiempo y tejidos que se recomponen, la poesía y la literatura se presumen probables entre lo improbable. Ignitos es un repositorio de instantes prepoéticos, donde no es necesario que el lenguaje concluya en algo, sino demuestra que es un constante devenir, una metamorfosis para desarmar cuantas veces sea necesario]

Puede que yerre, pero Robinson Jeffers es uno de los tesoros de la poesía estadounidense de la primera mitad del siglo XX. Y no es para menos, la probabilidad de quedar relegado cuando las figuras de un campo cultural proliferan es alta. Sin perjuicio de ello, hay versos que es preciso destacar cuando las circunstancias lo ameritan. Precisamente el poema “Fire on the Hills” (Fuego en las colinas) escrito en 1932 tiene una reflexión incendiaria: “Beauty is not always lovely; the fire was beautiful…” (“La belleza no siempre es adorable; el fuego era hermoso”). La última idea titula este comentario sobre el nuevo libro de la incombustible escritora argentina Ana Abregú, Ignitos, recién salido del horno hace unos días.

Me quedo oscilando en torno a lo que Jeffers pone en la mesa, ¿y cómo es o ha podido ser hermoso el fuego? Esa idea sin la anterior no tiene el mismo efecto. La belleza no siempre es adorable. Hay una contradicción entre sensaciones, una cosa sublime que solo un buen poema se puede permitir. Puede que el fuego sea una de las elecciones más sencillas y complejas a la hora de usar un tropo como la metáfora o la metonimia. Y, a la vez, un lugar común para emplear en literatura o en poesía. Bien, pero ¿por qué se parte desde acá? Ignitos, parece ser -si no yerro- una referencia al adjetivo que le corresponde a un sujeto que “tiene fuego o está encendido”. O así lo fija la RAE. Si la obediencia a la autoridad se pone en tela de juicio, la tradición puede responder con el mismo vocablo -y significado- proveniente del latín “ignitus”.

Sugiero prestar atención a los títulos de libros escritos por Abregú. No hay casualidad ni cabo suelto. La sugerencia está. Así como la intención. Retomo. El fuego es hermoso, pero no siempre es adorable. Esto es algo que se colega de lo escrito por Jeffers. Roberto Ferro, por su lado, escribe -en el posfacio que temporalmente cierra este libro- que el fuego es un más allá del pensamiento. O tal vez el fuego es causa o es consecuencia. Solo tomando esta idea es probable que estemos en presencia de un motor constante de sentido, que se sitúa después del pensamiento de quien escribe o de quien lee. El fuego es lo que permanece en estos fragmentos que se van enumerando de forma regresiva. Desde el 70 hasta llegar a su consumación en el desvanecimiento que es el 1.

Puede que yerre -nuevamente- (no es que me obsesione con la posibilidad de errar, de suyo que acertar implica ir a otra cosa sin más), pero el fuego -como materia, esta vez- ha sido uno de los primeros acontecimientos que han marcado la escritura o, al menos, la articulación del lenguaje en busca del pensamiento. Pienso en una escena recóndita, pérdida, miles de años atrás, en medio de una aldea que hablaba una lengua pérdida y presenció, por primera vez en las vidas de cada uno, el fuego. Es plausible que la imaginación nos lleve a ser antropólogos especulativos, ¿cómo se llamaba el fuego antes? ¿Era quizás aludido por otra cosa conocida? ¿Qué ocurrió después con el conocimiento de sus diferentes funciones, a la postre, resumidas en una: “sucumbir al cuerpo que toca”? Ignitos apuesta a una continuidad investigativa en la escritura, también rastreable en las publicaciones de este 2022, Teorema de la lengua y Pentimentos, y en las anteriores, diré, primeras incursiones fuera de las cuerdas estrictamente narrativas como Antí(eu)fon(í)as (2021) y Atrave(r)sar (2020).

Es más, la partida viene a la caza del lenguaje en el que la poesía más que posible es un hecho manifestado en forma incompleta, como a la espera de algo que simplemente espera. Dice Abregú: “Estamos aquí para eso, para el poema” (p. 12). Y en verdad no estamos asistiendo a la misma función que dispone la expresión desplegada: “poema”. La invitación es equívocamente inequívoca: a pensar en el poema y no lograrlo. La escritura de Abregú es una constante potencia que saca a ese yo de sus lugares habituales y lo deja expuesto a los accidentes. Como sugiere Oitos Rossi -en cita al inicio- “el yo, invisible artefacto”.

En algún momento, quienes se dan concierto -consciente o no- en las páginas de la literatura no siguen un manual de instrucciones ni están sujetos a estrategias de ningún tipo. La experiencia personal se ve modelada por un lenguaje vivo que respira, jadea y se abre paso. La poesía proviene de esa materia muerta que es el tiempo mismo y la mezcla de cosas que asisten a la traducción de un pensamiento. La poesía como ese momento, en resumen, hermoso, en que hay una fruta podrida y sirve al nacimiento de nueva vida. No es casualidad que en la pintura existan las “naturalezas muertas”. Abregú se sirve de ese momento prepoético y preliterario, pero siempre in medias res que tiene brasas, ascuas y que, por desgracia, termina convertido en un pedazo de oraciones que se conducen a un lugar.

Precisamente es “esa voz que picotea y se coloca en el lugar de ley, el territorio indecible de la literatura, extensión de teorías y estéticas, ese bramido circular que rompe los refrendos, ese: está en todas partes” (p. 17). Vemos también como Abregú no pierde de vista su estilo, a ratos, irónico y ácido, en la crítica del lenguaje que ve utilizarse en otras latitudes del papel.

¿Hasta dónde llega el fuego? Si Ferro acierta, más allá del pensamiento. Sea antes o después. Abregú desarma el mecanismo con que la poesía es posible, pone esa posibilidad de que siga quemando, ardiendo, al servicio de un sujeto que ya no es el poeta y de un objetivo que no es el poema.

“Los poemas suelen ser salvajemente incorrectos, acometer con maldad sobre el signo, la palabra, la estética; revelan que en el mundo aún no se han soltado todos los demonios” (p. 41). Y la tarea, el oficio, el arte o como quiera llamarse a la manifestación de la poesía no queda reducido a un momento de todo o nada. Es más, el lenguaje que atraviesa la composición y que reverbera -entre las paredes del mundo o la cabeza de quien lee- es indecidible. Se ha decidido que sea la combinación ofrecida, pero la misión de la poesía no acaba y la decisión de que los demonios no se han soltado está ahí sin poder ser tomada.

Dentro de lo indecidible, Ignitos va cerrándose en esa preciosa espiral donde en la escritura siempre es continuar: “¿Acaso no se oye?, aquí la vida está comenzando; las cosas rechazan su antigua melodía, declinan la idea de algo interminable, reconocen el eco repetido y decretan que se va a estrenar corazón, sentido, brillo, oleaje de voces, ¿oyen?” (p. 80). La poesía queda como una “obra por hacer”, más que una “obra por venir” y eso nos queda tatuado con la lectura de esta obra, la tentación de componer. Y el fuego era hermoso, pero la belleza no siempre nos resulta adorable. Así sucede con una escritura que no llega a su término y cuya documentación nos hace sentir que simplemente hay procesos que suceden y se suceden.

En esa “obra por hacer”, una sobrevida de cada texto, de un momento en la gestación de un poema, de la materia que está por transformarse y no logra ni siquiera lo contrario de la memoria. “A las sangres extintas, el sabor disimulado, el adiós hecho de conjeturas, armonías, memorias secretas, lúcidas, caudalosas, margen, itinerario y pocas palabras que no alcanzan para el olvido” (p. 18). Lo hermoso y poco adorable del fracaso. No obstante, pienso en esa larga tradición que considera que el fracaso es aleccionador, desde Samuel Beckett hasta Marcelo Bielsa. Y el fracaso, formativo y que nos da coherencia, como un cese de esa artificialidad invisible del yo.

Ignitos acerca ese ejercicio del escribir mismo que, parece extraño, lejano y extravagante y, al mismo tiempo, se ha quedado cómodo en un pedestal hecho de vanidad. La poesía puede no llegar a ser, pero su fuego es esa potencia que llega como éxito o fracaso a un espacio deseado por las mismas palabras. Quien escribe podría ser cualquiera. Esa es la gracia. Es alguien y nadie en específico.

A fin de cuentas, me permito decir que la misma Ana Abregú es un fuego que no se apaga, tal vez una de las personas que -al menos a mí- enseña, una y otra vez, la perseverancia y la persistencia en los trabajos literarios. Ella, como un gran Yanar Dag de carne y hueso, estación a estación, como las llamas que contra viento y lluvia no se apagan ni tampoco se consumen lentamente, continúa sudando reflexión a través de su fértil lengua, su espléndida capacidad creativa.

Salerno, 18-19 de julio MMXXII

Nicolás López-Pérez nació en Rancagua (Chile) en 1990. Ha publicado nueve libros de poesía, entre ellos, De la naturaleza afectiva de la forma (2020), La división de algunos días (2024) y Un volantín yéndose paila (2025). También ha publicado el volumen de ensayo Los ritos ardientes (2025). Parte de su obra ha sido traducida al inglés, el italiano, el portugués, el letón y el húngaro. Administra la mediateca de poesía cotidiana la comparecencia infinita. Actualmente prepara una traducción del poeta Rocco Scotellaro y enseña lengua y culturas hispanas en la Universidad de Salerno (Italia). Doctor en Derecho por la Universidad de Salerno, suma cum laude.

Revista Metaliteratura

Revista Metaliteratura