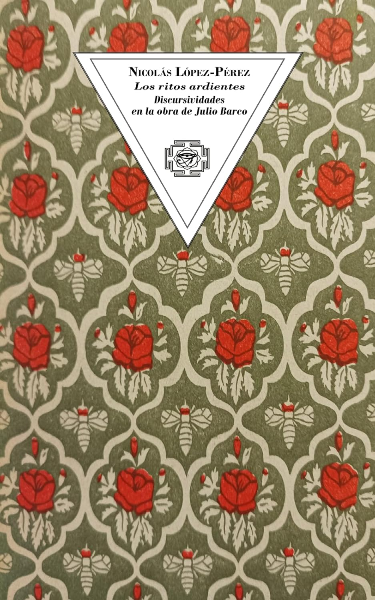

En esta presentación, además del material del poeta Julio Barco, convocante, provocativa, inspiradora, destaco el trabajo del escritor, crítico, abogado Nicolás López Pérez, su generocidad lo antecede. Ya tenemos en nuestra revista exhaustivos comentarios sobre la obra de ambos, además de colaboradores desde otros países.

La obra de Julio Barco nunca se despide de la vieja Lima, instaura una actitud permanente de traza del nuevo siglo y el antiguo, con una poética de rememoraciones, melancolía, causas, amores, lugares, una danza procaz apasionada y en estado permanente de exhorbitancia poética con una estrategia de seducción de voz y cuerpo, conseciones al discurso y estética del nuevo y viejo esquema de tributo a su época la Internet.

Leemos a Nicolás Lóepez Pérez, en este trabajo crítico sobre su obra.

Premisa

“Estas páginas no son obra de la amistad ni del compromiso, sino de la admiración. Admiración por un poeta que ha sabido mantener con dignidad y pasión insubordinables los indiscutibles dones de su espíritu y de su destino poético. Al halago o la indiferencia exageradas con que se acostumbra reconocer o desconocer el don creador de nuestros poetas hemos opuesto el afán y el interés para acercarnos en lo posible a las experiencias poéticas…” (13).

Con estas demoledoras palabras, el escritor chileno Rosamel del Valle inaugura los fuegos de su libro La violencia creadora (1959), un ensayo que elogia y profundiza críticamente en las costuras de la obra poética de su amigo y compatriota, el poeta Humberto Díaz-Casanueva. Releyendo esa pieza de generosidad intelectual y entrañable amistad más acá y más allá de la poesía, observo con espanto la mezquindad organizada y la velada guerrilla literaria que se da al interior de los focos editoriales y el campo cultural. Resulta que hablo en general, ya que con los alcances de Internet y la difuminación en pequeños destellos canónicos (por ejemplo, eventos en los que participa un escritor de una relativa pública notoriedad), no sabría definir los límites de un espacio que alguna vez se trató de una primacía de la palabra escrita y de una aristocracia ilustrada. Solo nos quedan las ruinas de una industria que sucumbió al posfordismo y el devenir irrelevante de la literatura.

En otras palabras, nos hemos llenado de best-seller que transformaron al libro en un bien de consumo, permitieron que el mercado pudiera modular a su lector que no lee y, en el caso de la poesía, su destierro al reino poblado por prosumidores silenciosos, lectores prejuiciosos y sujetos reconocidos como poetas por ciertos parámetros objetivos (por ejemplo, premios literarios, participación en talleres, antologías o eventos de libre acceso). Hasta aquí no he mencionado nada de la calidad ni de falta de mérito: no se me ocurren diatribas en este momento; además, mi voz emitiría tan solo un grito afónico y banal. Estoy tan lejos del espacio en que ocurre la socialización de la literatura, ni siquiera Internet es un buen mediador en esta oportunidad, tampoco sabría [10] a quién dirigir estas palabras. Es tan solo un diagnóstico boomer o desencantado: quien habla aquí, está estipulando en favor de otro por libre voluntad.

Quisiera haber comenzado este libro con palabras tan hermosas como las de Rosamel, uno de los poetas en lengua española que he leído con exultante fruición, pero he llegado tarde. Aunque la conexión con esas palabras, no ha sido extemporánea. Hay un mensaje que hace eco ultratumba. Humberto responde sin responder: ante la muerte de su amigo ocurrida en 1965, escribe un libro de versos que operan como una elegía y como un homenaje intitulado El sol ciego (1966). Si bien trata de una pasión amical, es un legado que queda en la literatura. Del mismo modo, ocurre con los epistolarios, entrevistas y demás agenciamientos en los que hay una desprejuiciada y fraternal discusión sobre asuntos poéticos, estéticos y vitales.

Las páginas que vienen a continuación son el fruto de una conversación que ha durado años: a veces, mis palabras se dirigían a una multitud incalculable y anónima y quedaban en la posteridad de revistas en papel y digitales; a veces, mis palabras se dirigían al producto de una obstinación con la belleza y el pensamiento que Julio Barco había transformado en un libro, en un poema, en una novela, en un escrito que nos deja pasmados; la mayor parte de las veces era un diálogo infinito con un amigo. No sé si nos parecemos a Rosamel y a Humberto, pero estoy seguro que son cada vez menos y cada vez más escasos los esfuerzos de largo aliento por leer, analizar y viviseccionar la obra de otro. Las amistades en la literatura no son perfectas, aunque brillan aquellas que logran tocarse en el núcleo de lo humano. No es fácil alcanzar madurez en la propia obra ni mucho menos el despegue, quiero decir, el mostrarse a otros, el volverse público y, por tanto, objeto del placer y del juicio ajeno. Por otra parte, escribir es un acto de ejecución solitaria frente al folio virtual o hecho de lo que alguna vez fue un árbol, pero cuya dimensión social entraña asociarse con otros, brillar junto a ellos, chasconearlos, admirarlos cuando no se es protagonista o sentir el júbilo de los demás mientras uno vibra con lo escrito mientras se comparte.

Escribir sobre otros es un testimonio que no queda en vano, ¿cuántas obras se publican y luego de su presentación (si la [11] hubiere) desaparecen en bodegas o rincones de casas porque ya nadie habla de ellas? Si bien un libro se basta a sí mismo, la crítica se convierte en una pista para los arqueólogos literarios del mañana o los detectives salvajes de turno para ir escudriñando, ¿cuántos libros no han sido reencontrados porque un/a investigador/a se vio frente a una mención crítica? Por ejemplo, me encontré con una grata sorpresa cuando leí el Atlas de la poesía de Chile (1900- 1957) del crítico Antonio de Undurraga, ¡había tantxs poetas que no conocía! Y no me refiero a una cura contra la ignorancia, sino a nuestra capacidad de poder constituirnos más allá del presente como sujetos históricos. Un rescate de la crítica que no puedo dejar de mencionar es Ecbasis cuiusdam captivi per tropologiam (Fuga de un condenado en la alegoría). Trata de un manuscrito cuyo autor es desconocido y cuya data no se sabe con certeza, pero que se ubica entre los siglos XI y XII. Fue hallado en 1838 en Bruselas por Jacob Grimm –uno de los célebres cuentistas– y este, además, de proceder a su publicación, preparó un aparato crítico nada despreciable: Grimm ubicó al libro como la épica de bestias más antigua de la que se tenga registro.

Una obra sin crítica vive en las sombras. O para no elevar tanto el discurso: una obra de la que nadie habla se entristece y se queda en silencio hasta ser descubierta. Una crítica es la prueba de una obra que existió, aunque siempre se puede inventar el aparato crítico o la materialidad misma de la obra. Por ejemplo, la artista italiana Chiara Fumai en 2010 presentó en Nijmegen (Holanda) una muestra dedicada a Nico Fumai. En ella, intervino una serie de portadas musicales, dando el título y la autoría al pseudónimo que escogió para su padre, creando así no solo un artista sino también una obra. Estas operaciones con la imagen y el lenguaje son fascinantes, pero la crítica, por lo general, se queda en obras tangibles, toda vez que su objetivo es participar del espacio literario. Al menos en Chile se tiene consciencia que la crítica es inseparable de la literatura: en 1959 no solo se publicó La violencia creadora, sino que también Hernán Díaz Arrieta (Alone) fue galardonado con el Premio Nacional de Literatura. Alone, junto con Omer Emeth (Emilio Vaïsse) e Ignacio Valente (José Miguel Ibáñez Langlois) fueron las puntas de lanza de la crítica en Chile durante el siglo XX.

Especialmente a los contemporáneos, es un ejercicio cada vez más difícil y que queda siempre sujeto a la ligera postergación y a la elasticidad del tiempo, ¿cuánto demoramos en leer un libro, o dos, o tres? Ni hablar que después falta el tiempo para sentarse a escribir y, sobre todo, escribir algo que tenga sentido. La crítica no es un ejercicio vanidoso: es la liberación de la palabra en favor de otros y de la ofrenda de una obra ajena a una comunidad. Así como un editor que organiza un lanzamiento o que invierte -sin pedir nada a cambio al autor- es de una generosidad incalculable, una crítica es poner a disposición la casa para celebrar el cumpleaños a otro. Si el poeta peruano, como escribía Julio en una de sus columnas hebdomadarias y sabáticas en Diario Uno, “respira contra el viento, en un país donde la vida se enfrenta a sí misma, donde la poesía apenas es una posibilidad”, la persistencia de una obra es algo que tenemos que seguir festejando. Estas páginas son obra de la admiración de quien se planta de frente a la crisis, el dolor y la resistencia. Y son un testimonio fraternal que va también dedicado a la pequeña Alba en su venidero primer cumpleaños.

Anacapri, abril de 2025.

Se vende en Amazon: CLIC AQUí.

Nicolás López-Pérez nació en Rancagua (Chile) en 1990. Ha publicado nueve libros de poesía, entre ellos, De la naturaleza afectiva de la forma (2020), La división de algunos días (2024) y Un volantín yéndose paila (2025). También ha publicado el volumen de ensayo Los ritos ardientes (2025). Parte de su obra ha sido traducida al inglés, el italiano, el portugués, el letón y el húngaro. Administra la mediateca de poesía cotidiana la comparecencia infinita. Actualmente prepara una traducción del poeta Rocco Scotellaro y enseña lengua y culturas hispanas en la Universidad de Salerno (Italia). Doctor en Derecho por la Universidad de Salerno, suma cum laude.

Revista Metaliteratura

Revista Metaliteratura