La luna orbita la Tierra en dirección prograda –de oeste a este–, lo que desde la Tierra se percibe como un movimiento hacia la derecha a lo largo de la noche. Para el que está observándola desde el Norte, más Norte, el polo norte, la verá girar hacia la izquierda –en sentido antihorario–; según el punto de vista, la luna es levógira.

La rotación de la Luna sobre su propio eje, que también es de oeste a este, igual que su órbita, que sigue a la tierra), nuevamente, situado por encima del polo norte lunar la rotación de la Luna sobre su eje se vería en sentido antihorario.

Desde el norte, todo se ve levógiro. ¿Acaso es cuestión de geografía las tendencias a ver izquierdas en otros?, ¿será casual que el norte ve la izquierda por el punto de vista?

En una propuesta anterior, a raíz de un planteo de alguien en las redes, sostuvo que Noroc, una herramienta crítica literaria tendía a puntos de vista de izquierda. El artículo puede leerse en la revista Metaliteratura, con el título La inercia ideológica.

Ahora la cuestión cuál es la trayectoria entre Romanticismo y política, entendiéndose por la misma dicotomía, izquierda, derecha.

En línea con escritores desde el Modernismo hasta la actualidad bajo la huella romántica y su impacto político y desde el Romanticismo los escritores han influido en las ideas políticas de izquierda y derecha, canalizando visiones de libertad, identidad, progreso o reacción social. El Modernismo relanzó esa tensión, proyectando una literatura marcada por el subjetivismo romántico y el debate entre emancipación y orden. A continuación, la traza representativa —limitada, pero significativa— de autores desde el Modernismo hasta la actualidad, con los entornos históricos, ideológicos y textos clave.

El contexto del Romanticismo y sus ecos políticos tiene origen a finales del siglo XVIII y primera mitad del XIX, Europa (especialmente Alemania, Reino Unido y Francia). Lord Byron, (1788-1824) Reino Unido, con Don Juan, poema épico que es sátira del uso de relaciones carnales; expone luchas sociales, apoyo a la revolución y sin duda a la libertad, incluyendo en esa palabra conceptos del amor libre, que luego se tomaría como una característica del lema de los partidos de izquierda.

Victor Hugo, (1802-1885), Francia, en Los miserables, prácticamente desde el título representa un grito a favor de los marginados; es un importante hito literario y político que aboga por la libertad, derechos sociales, e instala en el imaginario popular la palabra república.

Hay, mixturas, ideas que toman algo de aquí y de allá; la palabra “liberal”, y sus discursos dicotómicos que parecen sacados de un slogan de la actualidad son de una vertiente de España –quizás expone que hemos sido muy influenciados por España, más fuertemente que de otros países–; José de Espronceda, (1808-1842) con El estudiante de Salamanca trata la rebeldía liberal, lucha contra la opresión; opresión, palabra que es bandera de la izquierda, ahora en otro contexto. En Argentina, Esteban Echeverría y Juan Bautista Alberdi, (1805-1851 / 1810-1884) nos dejaron importantes herencias literarias, El matadero, Dogma Socialista, de las que provienen la idea de autonomía nacional, democracia, anticlericalismo.

La influencia que avanzó desde estos escritores es la reacción contra la Ilustración y el neoclasicismo en defensa de los sentimientos, el nacionalismo, la libertad y la idea que es, quizás, necesario llegar hasta la revolución para conseguir, y aquí dos palabras claves: derechos de los ciudadanos.

Si buscamos en la literatura la influencia del impacto político es lícito señalar esta traza como inspiración al liberalismo progresista, el socialismo utópico, y lo cíclico: la distorsión de tendencias que funcionan como la luna levógira, giro a la izquierda, vista desde el Norte. Alcanzar sistemas ideales derechos ciudadanos, distribución de riquezas, justicia social, desde el norte se ve como una utopía irrealizable.

Que se sepa, hasta ahora, a la luna la han alcanzado un vez, lo mismo parece ser que una vez se ha alcanzado la Utopía. En el libro Madagascar (Luis J. Benítez), a la luz de los acontecimientos y avances críticos, y me cito a mí misma: “una buena de piratas…Madagascar, de Luis Benitez; la historia –por momentos, historia en su acepción literal–, transcurre en el siglo XVII, la conquista del mar, la épica de los héroes… la historia de Libertatia, que no fue imaginaria o utópica, sino un experimento llevado a cabo por los piratas más sanguinarios y crueles de la época, que de la mano de un fraile Jacobino (Antonuzzi) convierten la palabra Utopía en objeto de posible realidad, ley, justicia –o sus ausencias–, darán espacio a la palabra libertad como transformación singular de deseos; ambición y aventuras en la voz de un fraile, inspirado en Tomás Moro –teólogo y humanista–, coloniza a este personaje, que abraza con pasión y decisión, la conquista de un mundo mejor, igualitario: el sueño de la libertad…”; la Utopía existió, se intentó, la destruyó el mismo gen transversal a la humanidad: la ambición, el poder, los recursos: oro, tesoros, alimentos; “…es lo que emprenden el capitán Olivier Masson, el Fraile Antonuzzi, el capitán Thomas Taylor –Frederik Mission, Caraccioli y el Capitán Thomas Tew –clero y militares–, en el relato de historiadores, y la pluma de Daniel Defoe–; reformulando a Borges: la historia era creíble, eran ciertas las circunstancias, el momento, y algunos nombres propios.”

Aproximadamente entre 1880 y 1920 en Hispanoamérica se reinventa la influencia europea; la influencia del romanticismo, el reconocimiento de la subjetividad como valor histórico, la crítica al positivismo, viene de la mano de la tirantez política que fueron creando los imperialismos –sinécdoque Norte.

Se podría confrontar el argumento de izquierda-derecha, con los sucesos de La Guerra de Secesión estadounidense (1861-1865) –la Guerra Civil–, conflicto relacionado con el antiesclavismo. Causa de división entre el Norte (la Unión, antiesclavista) y el Sur (la Confederación, defensora de la esclavitud). El Norte (la Unión) ganó la guerra, en 1865, se abolió la esclavitud en todo Estados Unidos mediante la 13.ª Enmienda a la Constitución, ratificada en diciembre de 1865. Esta enmienda declaró la esclavitud ilegal, consolidando el triunfo del Norte y poniendo fin al sistema esclavista. Comparemos este resultado con el estado actual, sin duda no se ganó más que un poco de cambio de nombres por una nueva esclavitud a la que se llama trabajo remunerado. Pero, cuando esa remuneración no viene acompañada de recursos necesarios para mejorar la vida, desde el Norte también mutan las etiquetas y llaman zurdos a quien pretende justicia social. Desde el Norte, la luna siempre fue levógira.

Los escritores destacados que influenciarían con críticas al imperialismo –usual foco de conflicto con los intereses de los menos favorecidos–, la defensa cultural, específicamente latinoamericana, una nación que despierta a revalorizar la cultura local, la justicia social, la emancipación ideológica; aquellas ideas que mueven la aguja hacia el antimperialismo cosmopolita, Rubén Darío, Nicaragua, Azul (1888), Roosevelt (1904) ; José Martí, cubano, Nuestra América (1891); Leopoldo Lugones, argentino.

Hecho curioso: Manuel Ugarte, argentino; El porvenir de América Latina (1911), que se presenta como un emblema de las luchas personales en épocas de revolución. La primera versión de éste libro es de 1911, pero luego en 1920 le cambia el nombre a El porvenir de la América Española; un ensayo fundamental en la tradición antiimperialista y unionista latinoamericana publicada en Valencia; en la segunda edición, el escritor quiso reflejar un enfoque hispanista; quizás el anterior promovía una posición política que no convenía a un autor publicado en España.

Para entonces –el contexto de crisis mundial entre guerras– los totalitarismos se postulaban como transformación social; la historia demostraría que lo era para unos cuantos que se auto titulaban con derecho a poseer el mundo.

Mientras tanto en América latina, escritores como César Vallejo (Perú), Octavio Paz (México), Eduardo Galeano (Uruguay), enfrentaban con sus poéticas la lucha contra la injusticia social; señalaban al colonialismo y capitalismo como enemigos de la reivindicación de la memoria popular y los derechos indigenistas; aunque Octavio Paz, fuera reinterpretado en un rol de tibio, por señalar como reflexión crítica sobre la modernidad y la identidad política, sin compromiso, al menos como se lo entendía en aquella época, y quizás ahora, a lo que se le suma las revoluciones feministas para lo que Paz no sería el mejor defensor.

Se suman voces internacionales, Federico García Lorca, con Romancero Gitano en denuncia de los abusos del fascismo, que como una profecía, él mismo sería víctima –asesinado en el llamado Camino de la Fuente, la carretera que une las localidades de Víznar y Alfacar, Granada (Andalucía, España), en la madrugada del 18 de agosto de 1936, perpetrado por franquistas al inicio de la Guerra Civil española.

Voz potente de la literatura y la actualidad, T. S. Eliot, –EE.UU./Reino Unido, (1888-1965)–, expresa la revalorización del orden, crítica a la modernidad nihilista; hay palabras que conllevan una carga contraria a las ideas de izquierda: orden; que ha sido palabra cooptada por las dictaduras en Latinoamérica.

En la Segunda mitad del siglo XX, el mundo dividido por la guerra fría, dictaduras, descolonización, la persistencia de la literatura testimonial es prácticamente una identidad latinoamericana, el desencanto político y posiblemente una idiosincrasia sembrada por los golpes de estados y las derechas dan acceso a la posmodernidad y nuevos compromisos; la penetración del mercantilismo el efecto directo del consumismo, ha puesto las dicotomías de la visión izquierda y derecha en algo más allá del sistema moral, supuestamente cristiano o que al menos propagan los sistemas de teología, el mundo comienza a despertar a la incapacidad de reacción, por parte de los recursos para tener en cuenta los diversos ángulos de la situación social.

En el siglo XXI, a estos conflictos se lo llamará el problema de la globalización; pero hasta esa denominación entra en conflicto con las nuevas derechas e izquierdas; no es nuevo que las derechas esgrimen argumentos pero en la realidad cometen los mismos “pecados” de que acusan a la izquierda: socialización de recursos; las derechas entienden ese concepto como invasión de los derechos de “propiedad”, el liberar los recursos y replantear el destino que se hace con ellos no entra en la agenda de los estados modernos: por breve momento, con el sustentabilidad, que significa no gastar lo que no se puede generar, eluden el compromiso de la distribución equitativa, lo que ha llevado a la historia de la cultura, en Latinoamérica el anhelo y una cultura del señalamiento del despojo, del abandono del estado hacia los pueblos.

Enfocando en las hipótesis desde el Romanticismo, se impone la agenda teológica: el debate sobre el islam, el multiculturalismo comienza a verse como un escollo, más que como una necesidad de tolerancia; autores contemporáneos como Michel Houellebecq, francés (1956), introducen la idea de “sumisión” frente al avance de occidente imponiendo el poderío económico; el feminismo, como cuestión de identidad y lenguaje que se enfrenta tanto al canon como a la defensa de la igualdad y la explotación y un mensaje que tiene su correlato en la era de la Internet, en su construcción: “todos deberíamos ser feministas”, (Chimamanda Adichie, Nigeria, 1977, Americanah) y voces en defensa de los derechos humanos; Elvira Sastre, “La soledad de un cuerpo acostumbrado a la herida”, que hace referencia en especial a la condición de abuso con la mujer, en una expresión que declara una nueva poesía comprometida.

El Romanticismo aportó la raíz de la lucha por la libertad, la exaltación del yo, la rebeldía y la pasión nacionalista, nutriendo las ideologías modernas.

El Modernismo canalizó la crisis de la restauración, no es solo la crítica al imperialismo, sino una manera de hacerlo, no solo en resonancias en los movimientos populares y nacionalistas latinoamericanos, sino una identidad en la palabra, en el hacer, escribir, interactuar; no es extraño que haya ocurrido un Boom latinoamericano, fenómeno comercial que se dio entre escritores, de izquierda, Julio Cortázar (argentino), Gabriel García Marquez (colombiano), Fuentes (Mexicano); y el peruano Mario Varga Llosa, que mutó de izquierda a derecha y que fue considerado como artería política a los fines de conseguir el Nobel y que una vez concretado se “enderechó”, que se entiende en la actualidad como “enderezarse”, precisamente por la derecha –nótese el gesto hiperbólico con Manuel Ugarte.

La literatura actual abreva en estos legados: ya sea rodeando utopías sociales, resistiendo al neoliberalismo o reconfigurando identidades a partir del desencanto y la pluralidad global. En cada periodo, la literatura con raíz romántica ha reflejado y modelado el campo de batalla ideológico entre izquierda y derecha, desde la emancipación nacional y social hasta el reflujo conservador y la crítica posmoderna, manteniendo vigente su vocación transformadora y su capacidad de intervenir en la historia.

Algunos opinan que la era de la Internet ha producido una especie de equilibrio, pero habría que ubicarlo en contexto histórico, social, económico: no hay tal equilibrio, desde el Norte la luna es levógira, no importa que se fabule con un romance político y económico.

No alcanzamos a describir las características literarias de la era de la Internet que ya describí algunas: multi-identidades, derrocamiento del tiempo, transmedial: susceptible de ser reinterpretada y transformada en nuevos formatos –videos, imágenes, podcasts–, lo que expande el alcance del mensaje más allá del libro impreso, que ya aparece la era de la IA.

Desde la IA, también desde el Norte la luna es levógira y roja.

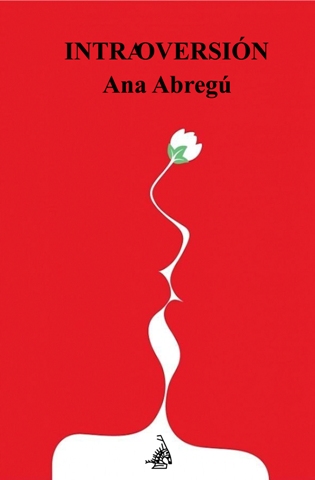

Ana Abregú, escritora, con formación en ingeniería electrónica trabaja como SEO posicionamiento y Community Manager, ha publicado novelas, poemarios, relatos, ensayos y crítica literaria. Editora y redactora de la revista Metaliteratura. (http://www.metaliteratura.com.ar), shop de libros editados: http://shop.metaliteratura.com.ar. Obras: SO( Crónicas Octubre 2024 –diciembre 2024), crónicas, enero 2025; INTRꜴVERSIÓN, poemario, enero 2025; Novela en curso, ensayos, enero 2025; Terrorrisa, ensayos, enero 2025; Borges comentado, ensayo, crítica, enero 2025; Ante (Crónicas, septiembre 2023 – diciembre 2023), crónicas, Enero 2025; Tiples (Relatos, enero2025); Viceversa (Crónicas, Enero 2024 – Septiembre 2024), enero 2025;Didascalias , (Artículos dramaturgia julio 2024); Bitácora de escrituras, Recursos literarios, 2024, U (Crónicas junio 2023 – agosto 2023), crónicas, 2024; E (Crónicas enero 2023 – mayo 2023), crónicas, 2024; Ulises en su laberinto, ensayos, junio 2024; Las razones de la sal, novela, enero 2024; Venablos, poemario, 2023; A (Crónicas, agosto 2022, diciembre 2022), 2023; Errancias del ayés, relatos, 2023; Conversaciones con Žižek, relatos, 2023; Blogs para el posicionamiento, SEO posicionamiento, informática, 2022; O (crónicas 2022 – agosto 2022), 2022; Ignitos, relatos, 2022; Y (Crónicas, abril 2020 - febrero 2022), 2022; Teorema de la Lengua, poemario, 2022; Pentimentos. novela, 2022; Supay, novela, 2021; El Pallo Gelao, humor gráfico, 2021; Pareidolia, crítica literaria, 2021, Antí(eu)fon(í)as, poemario, 2021; Textorios, ensayos, 2021; Cíngulos, ensayos, 2021; Descontextos, ensayos, 2021; La mujer fingida, novela, 2020; Atrave(r)sar, poemario. 2020; Dédalo. novela. 2020; Ex criaturas. microrrelato, 2020; Señales del tacto, novela. 2020; Mover el punto, novela. 2019; El espejo deshabitado, novela. 2019; Paranoxia Dalí, novela, 2018; Adelaida Sharp en tu tiempo, novela, 2017. Se consiguen en Amazon.

Revista Metaliteratura

Revista Metaliteratura